一窟壁画

十年梦回

百年劫难

千年回响

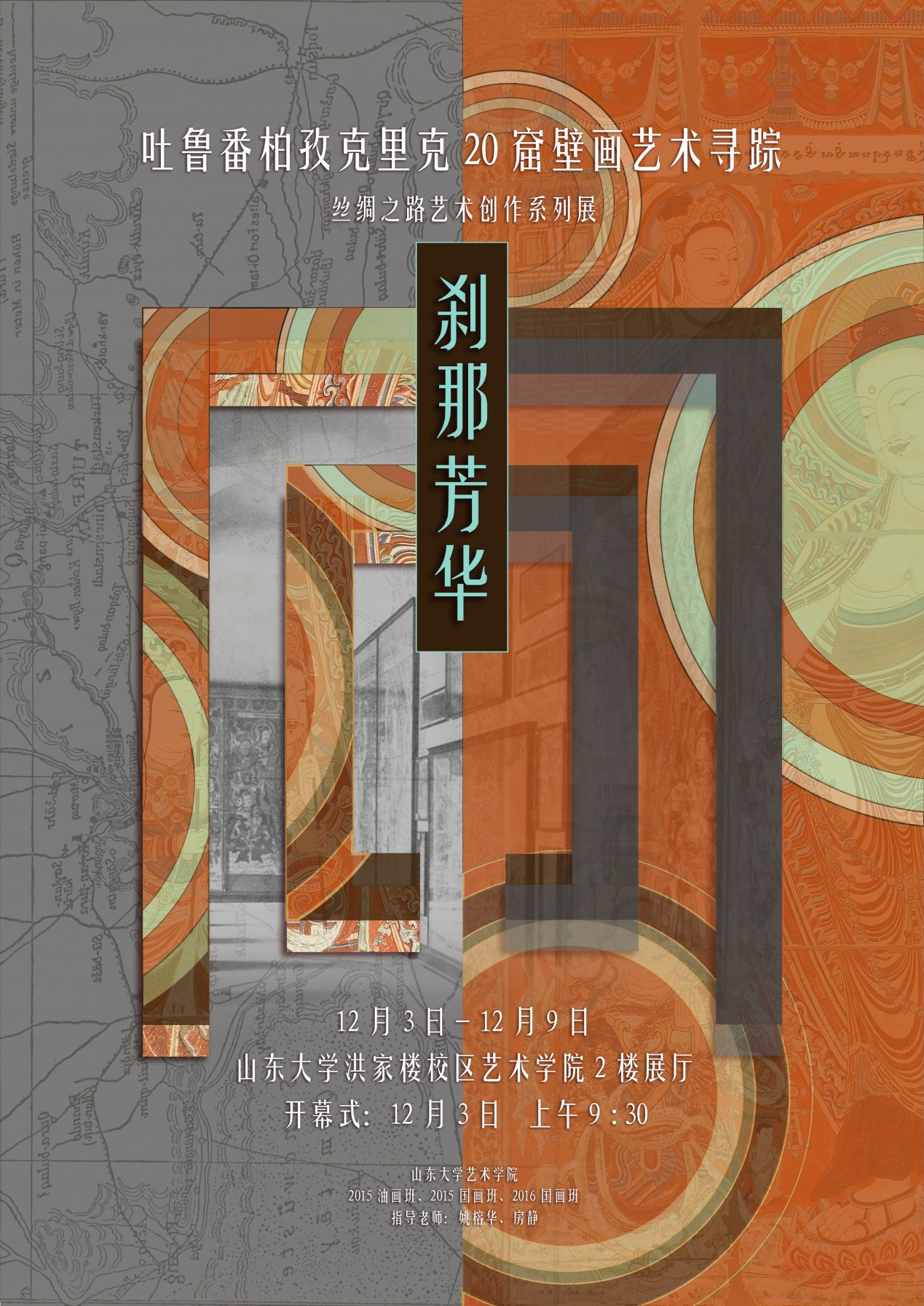

——山东大学艺术学院《刹那芳华》壁画创作展

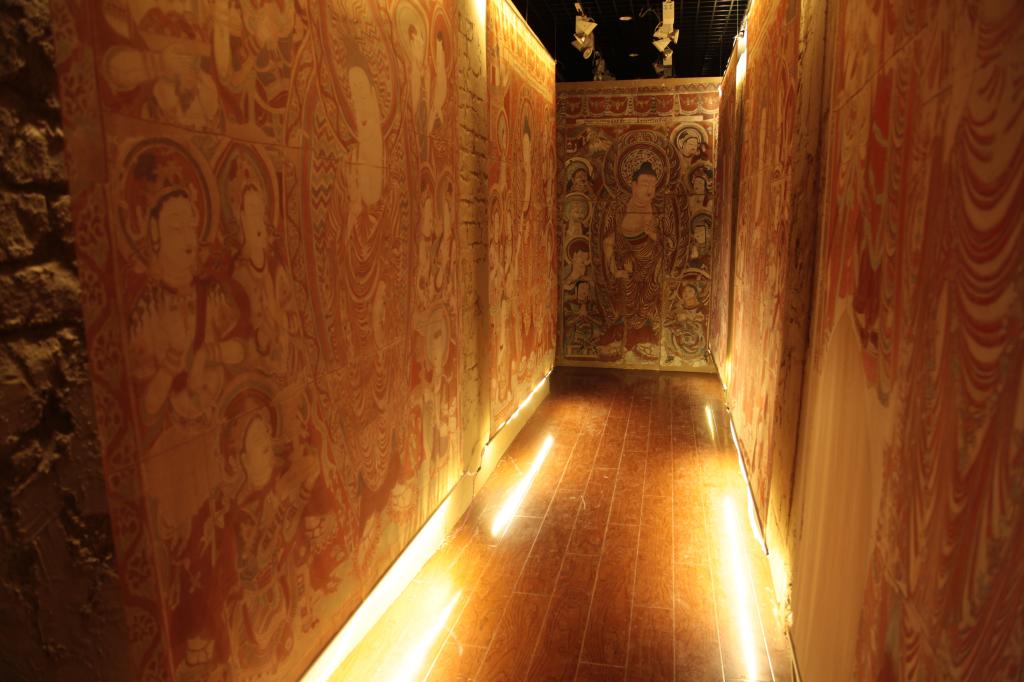

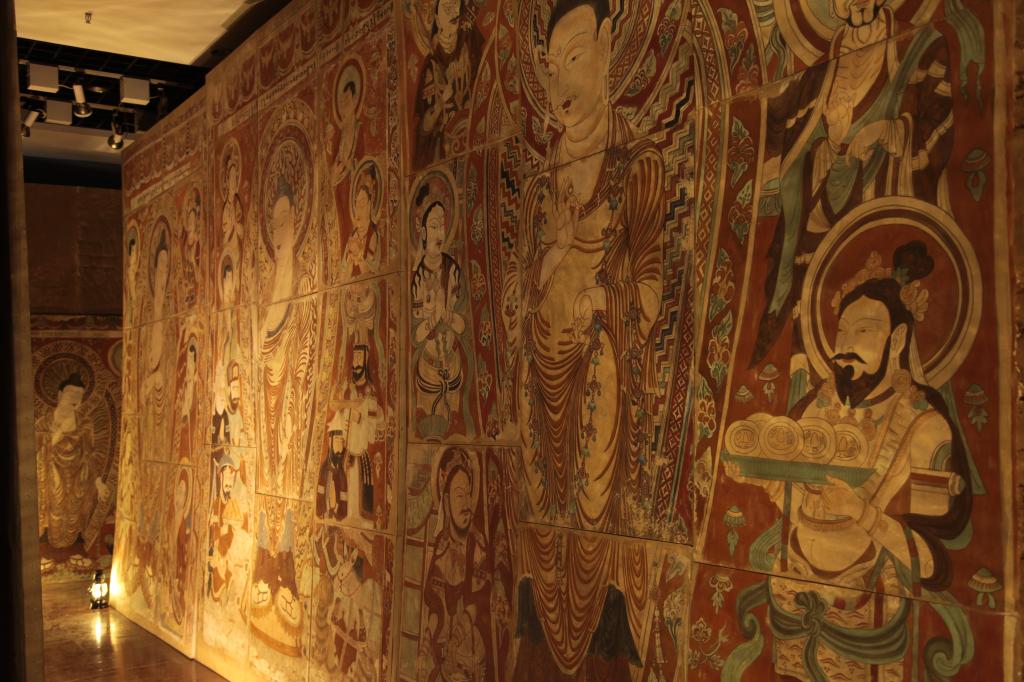

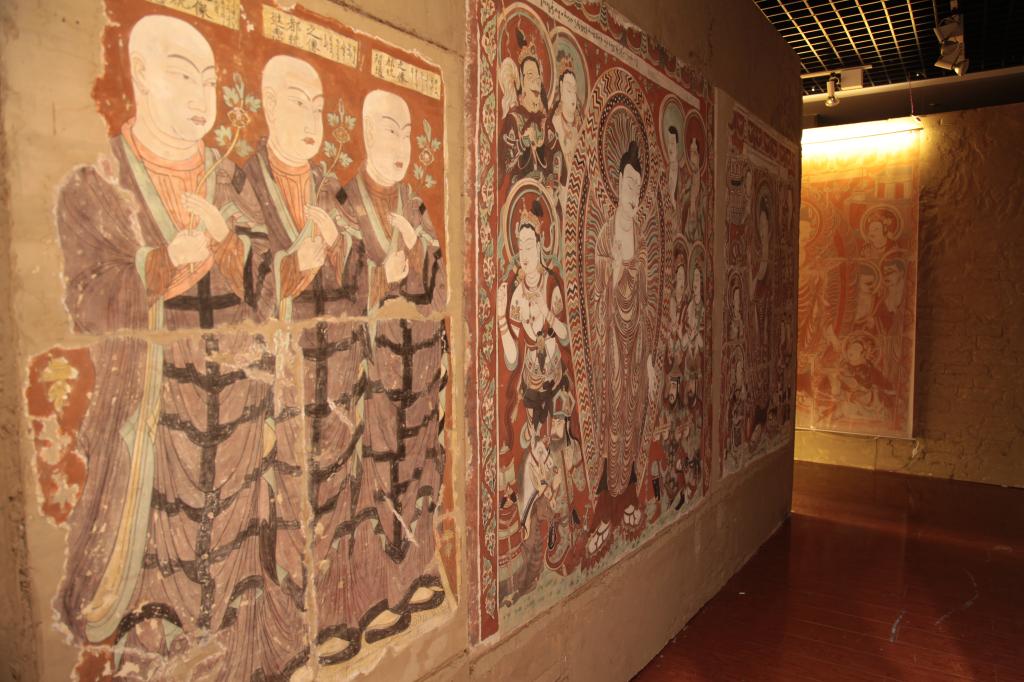

一只透明的蜻蛉虫,穿过层层薄纱,消失在光斑婆娑的光影中,寂静而绚烂。不远的地方静静地伫立着一座石窟,幽光之下,浮现出一幅幅壮丽的巨幅壁画与一段神奇的过往……这是山东大学艺术学院的丝绸之路艺术展《刹那芳华》的展厅,影像作品与绘画作品交相辉映,富有创造力地重现了吐鲁番柏孜克里克20窟的巨幅壁画,传递着创作者对于命运与心性的深刻思索。

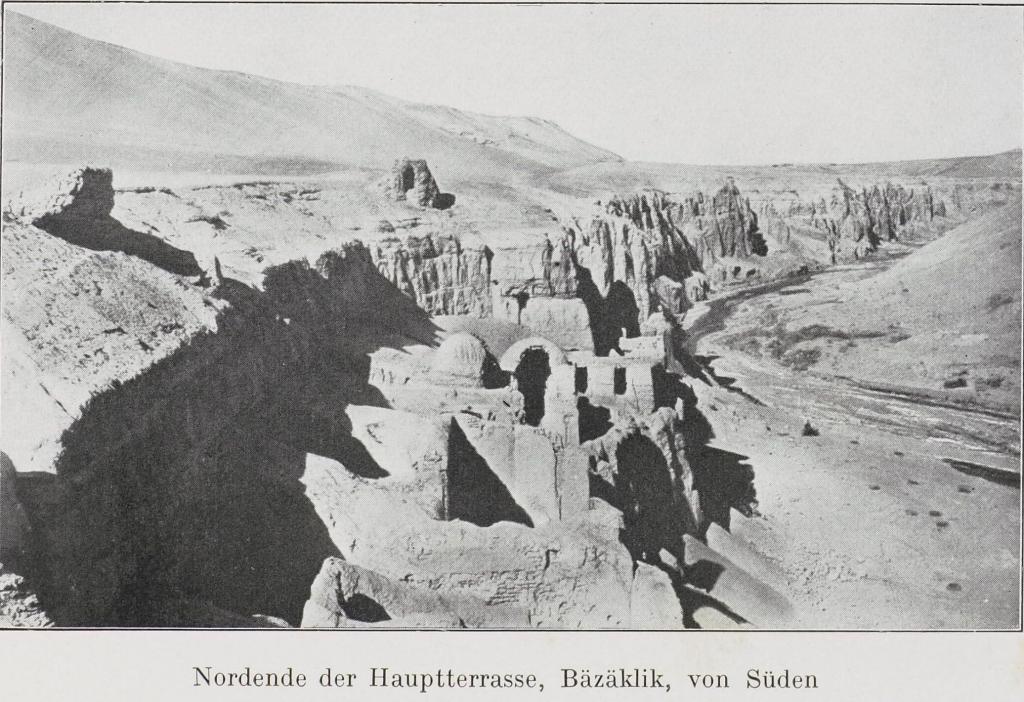

绵延不绝的丝路,缠绕着城池和绿洲,翻越万里山川与沙漠,沟通着东西方贸易和文化往来,促进了世界文明的交流和进步。丝路上的重镇——吐鲁番,古称高昌,“其地南距于阗,西南距大食、波斯,西距葱岭,皆数千里”,中原、印度、波斯、希腊等多元文化在此汇聚。柏孜克里克,维吾尔语“美丽装饰的地方”,位于吐鲁番木头沟西岸的悬崖上,这里的石窟约开凿于公元8世纪,其中的壁画有着多元涵盖、类型复杂、时代跨度广的特点,其中20窟的《誓愿图》尤为惊艳,气势恢宏且人物造型态浓意远,是回鹘高昌风格的巅峰之作。随着回鹘王国的没落,20窟埋没在了吐鲁番炙热的风沙之下。直至20世纪初,在西方各国对中国新疆的考察热潮中,德国探险家勒柯克在吐鲁番偶然发现并清理出了这座洞窟,窟中所有的巨幅誓愿图经过切割和运输,收藏于柏林民俗学博物馆。二次世界大战期间,大部分壁画因无法从墙上取下而遭受到盟军的轰炸,最终消逝在历史车轮之下,只余残垣断壁凭后人想象那世辉煌。

柏孜克里克千佛洞外景(德国探险家拍摄于1904年)

(柏孜克里克第20窟壁画被收藏在柏林亚洲艺术博物馆)

一窟壁画,遗蕴千年,堙没于瞬间。消逝的并不只是这些精美的壁画,还有那些不起眼的、不被重视的一切事物,包括人的生命。时间正裹挟着历史上无数存在过的痕迹而远去,不舍昼夜,人在时间的面前是渺小的,如草芥,如沙粒。然而,人性的伟大在于,心灵能穿越时空的隔阂,安住于“无常”而创造永恒。

缘灭缘生,这一窟逝去的壁画,已然重新绽放在创作者们的手上。依据对原洞窟壁画残片和探险家勒柯克的著作《高昌》所载图像资料的研究,他们重绘《誓愿图》,追问着壁画的坎坷命运所蕴藏的深沉意味,以及凝结于其中生生不息的人类生命。他们希望以诚挚的临摹为灯炬,将已化作尘埃的壁画从杳寂的虚空中点亮,赞颂这伟大图景背后搏动不止的艺术之魂。

余音袅袅,艺术学院师生多年的心血在画壁上熠熠生辉。花开灿烂之时,甘苦内心自知。对文化的热爱与对美的向往,化为灵魂深处的回响,在这一座不平凡的洞窟中震荡。

回鹘供养人像 作者:房静

誓愿图局部 作者:姚榕华

展览现场

展览时间:12月3日-12月9日

展览地点:山东大学洪家楼校区艺术学院2楼展厅

主办:山东大学艺术学院

指导老师:姚榕华 房静